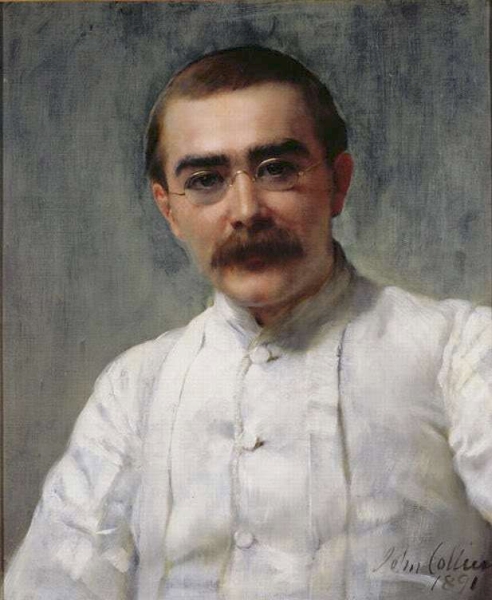

Grenzgänger zwischen den Welten: Rudyard Kipling (1865-1936)

Die Songs, mit denen Brecht in die Welt begeisterte, wären undenkbar ohne die «Barrack-Room-Ballads» von Rudyard Kipling. In diesen Soldatenliedern brachte der in Bombay geborene, auf einer britischen Kadettenschule erzogene spätere Nobelpreisträger 1892 erstmals die Lyrik mit der Music Hall in Verbindung, machte den Cockney-Slang salonfähig und verschonte auch die «Witwe in Windsor» nicht mit seinem Spott. In einer der Balladen, «Mandalay», beschwört ein Soldat, der sich nach seiner birmanischen Geliebten sehnt, die Zauberwelt Asiens und spricht so das Thema an, das im Zentrum von Kiplings Œuvre steht: in vielen der 300 Short-Stories, im «Dschungelbuch» (1894) und in «Kim» (1901). Wobei das erstere vom Inderjungen Mowgli erzählt, der sich mit Hilfe des Bären Baloo, des Panthers Bagheera und der Schlange Kaa einen geachteten Platz im Dschungel verschafft, am Ende aber doch zu den Menschen zurückkehrt. Auch Kim ist ein Grenzgänger. Der kleine Ire wächst in den Slums von Lahore heran, erlebt Indien in seiner ganzen Einzigartigkeit, wendet sich aber zuletzt den Briten zu, die die Welt nicht überwinden, sondern erobern wollen. Obwohl auch da jener Glaube an den Imperialismus durchscheint, den Kipling im Gedicht «The White Man's Burden»1899 quasi zur Religion stilisiert hatte, gilt «Kim» heute auch vielen Indern selbst als überzeugende Porträtierung ihrer Mentalität und Lebensweise. Als Kipling am 18. Januar 1936 71-jährig starb, waren kaum mehr Bücher von ihm im Handel, und Deutschland, das er seit 1915, als sein Sohn im Krieg fiel, aus ganzer Seele hasste, beherrschte ein Regime, das ausgerechnet das Emblem, mit dem er seine Werke stolz als «indisch» gekennzeichnet hatte, zum Synonym für rassistische Überheblichkeit machte.