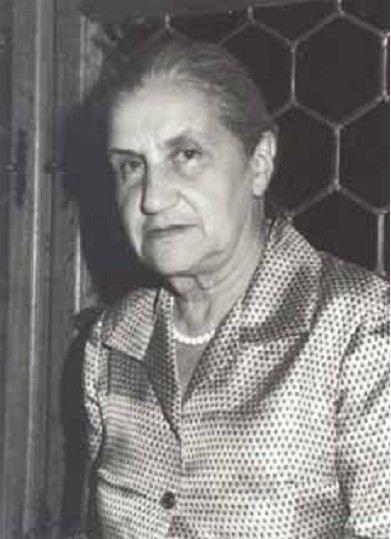

Im Mai 1929 kam eine Welschschweizer Studentin in die Sprechstunde von Karl Jaspers in Heidelberg und bat um Aufnahme in sein Hegel-Seminar. Als sie die Frage, wann sie seinen Namen erstmals gehört habe, mit «diesen Nachmittag» beantwortete, fand der Professor ihre Deutschkenntnisse für das Seminar dann doch zu mangelhaft. Sie verabschiedete sich und stand schon an der Tür, als er sie mit den Worten zurückrief: «Na, wenn Sie wollen, dann kommen Sie eben.» Die junge Frau war die Genfer Altphilologiestudentin Jeanne Hersch, und sie sollte neben Hanna Arendt Jaspers’ berühmteste Schülerin werden und sein ganzes Werk auf Französisch übersetzen. Dies war die eine Prägung, die Jeanne Hersch, am 13. Juli 1910 als Tochter polnisch-jüdischer Sozialrevolutionäre in Genf geboren, in Deutschland erfuhr. Die zweite erfuhr sie 1933, als sie in Freiburg bei Martin Heidegger weiterstudierte und, in der Menge eingepfercht, Zeugin wurde, wie ihr Professor eine hasserfüllte Nazi-Rede hielt und die Studenten «Wenn das Judenblut vom Messer spritzt, dann geht’s uns noch einmal so gut» grölten. Dieses Erlebnis war es, das Jeanne Hersch zur Philosophin der Freiheit, der Gerechtigkeit und der Menschenrechte machte und sie aus Karl Jaspers’ Theorien eine angewandte, praktisch-politische Lehre ableiten liess. Ab 1956 erste Philosophieprofessorin der Schweiz, machte sie damit nicht nur in ihren Genfer Vorlesungen Furore, sondern verarbeitete ihre Erkenntnisse auch in unzähligen Vorträgen in ganz Europa und in Büchern wie «Die Unfähigkeit, Freiheit zu ertragen» oder «Das philosophische Staunen». Kaum jemand aber ahnte, dass sich hinter den glanzvollen Auftritten der streitbaren Philosophin – die sich gegen die 68er stellte, 1991 der viel geschmähten Elisabeth Kopp die Stange hielt und noch kurz vor ihrem Tod am 5. Juni 2000 mit Jean Ziegler die Klinge kreuzte – ein zu leidenschaftlicher Liebe fähiger, von Schicksalsschlägen nicht verschonter, zutiefst einsamer Mensch verbarg. Wer die Hintergründe ihres 1942 erschienenen einzigen Romans «Temps alternés»/«Erste Liebe» kennt, weiss, dass die unglücklich endende Geschichte einer Liebe zwischen einer jungen Frau und einem wesentlich älteren Mann in der Wirklichkeit ein Pendant besass. Eines, das Jeanne Herschs frühe Jahre auf ebenso turbulente wie passionierte Weise prägte und dazu führte, dass sie bis zu ihrem Tod den Ring eines Mannes trug, den sie allen Widerständen zum Trotz abgöttisch geliebt hatte: André Oltramare (1884–1947), Genfer Staatsrat und Altphilologe an der Universität Genf, der nach einer zehnjährigen heimlichen Liaison mit seiner Studentin 1942 die Familie verlassen und noch fünf Jahre mit ihr zusammengelebt hatte. Aber es war nicht die einzige Liebe, die Jeanne Hersch zu verschmerzen hatte. 1952/53 verband sie auch eine heimliche Leidenschaft mit dem polnischen Dichter und späteren Nobelpreisträger Czeslaw Milosz (1911–2004) – eine abrupt beendete Beziehung, die eine lebenslange, bislang unveröffentlichte Korrespondenz zur Folge hatte, in der das Erschütterndste steht, was die nach aussen stets so selbstsichere Philosophin geschrieben hat. So antwortete sie etwa am 10. Dezember 1991, als Milosz sie als «starke Frau» beschrieben hatte, resigniert: «Wo hast Du nur so viel Tugend, Kraft und Stärke gesehen? Ich war doch verloren vor dem Leeren!»